করবীর মহালক্ষ্মী (দ্বিতীয় ভাগ)

করবীর মহালক্ষ্মী (দ্বিতীয় ভাগ)

সূচনা :—

পূর্বের পোস্টের প্রত্যুত্তর রূপে খেচরান্নবাদীদের কিছু বক্তব্য এসেছে, তার সঙ্গে জুড়েছে এই পেজ সংক্রান্ত অপপ্রচার। নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা হবে। এবিষয়ে তারা প্রথমে কোল্হাপুর মহালক্ষ্মীর ভৈরব (স্বামী) বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ এরা নিজেদের ইষ্ট বিষ্ণুবল্লভা রমাদেবীকেই পরোক্ষভাবে অপমান করে বসেছে। কিছুদিন পূর্বেই এরা দেবীর সতীত্ব বিষয়ে আঙুল তুলে বলেছিল, ভগবতী সিন্ধুজা নাকি গণেশের সঙ্গেও সঙ্গম করেন। সুতরাং যারা নিজেদের ইষ্টদেবীরই অপমান করেন, তাদের ইষ্টপারম্য বিষয়ে প্রচার করার অধিকার আছে বলে মনে হয়না।

|

| মহালক্ষ্মী চণ্ডিকা |

করবীর মাহাত্ম্যের সংক্ষিপ্তসারজ্ঞাপক কাহিনী :—

একবার, ভগবতী পার্বতী এবং তার মা মেনকা কথোপকথন করছিলেন এবং মেনা তাঁর স্বামী হিমবান কত গৌরবময় তা নিয়ে গর্ব করতে শুরু করলেন। দেবী হৈমবতী স্মিতহাস্যে বললেন যে তাঁর স্বামী শিব সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জনক। মেনা মজার ছলে বললেন যে শিব একজন উলঙ্গ ভিক্ষুক, যিনি সর্প, ভস্ম এবং নরমুণ্ড পরিধানপূর্বক শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। গৌরীদেবী তাঁর মায়ের মজাকে সরাসরি গ্রহণ করে ব্যথিত হয়ে হিমবানপুরী ত্যাগ অজ্ঞাত স্থানে চলে গেলেন তাঁর যোগিনীদের সাথে। শিবগণরা এতে রেগে গেলেন এবং হিমালয়কে শাস্তি দিতে চাইলেন কিন্তু পার্বতী অদৃশ্যরূপে তাঁদের থামিয়ে দিলেন।

যাইহোক, এক শিবগণ কৈলাসে গিয়ে ভগবান পরমশিবের কাছে অভিযোগ করলেন যে শিবের প্রতি মেনার অপমান শুনে দুর্গাদেবী আহত হয়েছেন এবং এখন এক নির্জন পাহাড়ে বাস করছেন। দক্ষযজ্ঞের স্মৃতিচারণ করে পরমেশ্বর ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেন এবং গণেশ, স্কন্দ এবং নন্দী ও মহাকালের নেতৃত্বে তাঁর গণদের সাথে হিমালয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। শিব ক্রোধে গর্জন করে হিমবানের নিকট গৌরীকে দাবি করতে লাগলেন, যা শুনে হিমালয় এবং মেনা তাঁর কাছে ছুটে এলেন এবং পরেরজন ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে তিনি কেবল তাঁর কন্যার সাথে মজা করছেন।

শিবের আগমনের কথা জানতে পেরে, পার্বতী তাঁর গণ এবং শক্তি নিয়ে পদ্মগিরি (পদ্মপত্তন) নামে পরিচিত অন্য একটি স্থানে চলে গেলেন। এখানে, রাগান্বিত পার্বতী স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে শান্ত হয়ে গেলেন। এই কথা জানতে পেরে, শিবও তাঁর পরিবার নিয়ে পদ্মগিরিতে এসে শক্তির সাথে মিলিত হন। তারপর, পার্বতী তাদের কিছু সময়ের জন্য সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। তাই, অম্বিকার অনুরোধ পূরণ করার জন্য, শিব, তাঁর পুত্ররা এবং বেশ কয়েকজন ভৈরব এবং যোগিনী তাকে এবং অম্বিকাকে রক্ষা করে শহরের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। শিব এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি পবিত্র তীর্থ তৈরি করেন এবং এটিকে দক্ষিণ কাশী ঘোষণা করেন।

কিছু সময় পরে, সমগ্র শিব পরিবার কৈলাসে ফিরে আসেন। তারপর, ভগবান ব্রহ্মা এখানে এসে ভগবতীর পূজা করেন এবং তাঁকে চিরকাল এখানে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রী অম্বিকা শান্ত হন এবং তাঁর নবকোটি যোগিনীদের সাথে সেখানে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে, শহরটি কুবেরের শাসনাধীনে ছিল কিন্তু সুকেশী দৈত্য কর্তৃক বন্দী হয়। ব্রহ্মা তার দৈত্য পুত্র কোলাসুরকে সুকেশীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। মহাদেবী এবং শঙ্কর কর্তৃক নিহত কোলাসুর এবং তার পুত্র করবীরের নামানুসারে পদ্মগিরির নামকরণ করা হয় কোলাপুর এবং করবীরপুর।

মহালক্ষ্মী চণ্ডিকা বিষয়ক যাবতীয় ভুল ধারণার নিরসন —

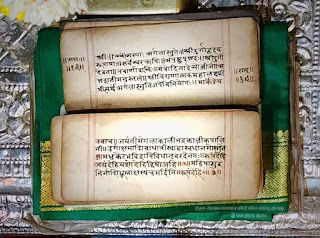

পূর্বের পোস্টটির প্রত্যুত্তর হিসেবে, করবীর মাহাত্ম্যের নিম্নোক্ত পৃষ্ঠা দেখিয়ে বলা হয়েছিল করবীরপুর বৈষ্ণবদের ক্ষেত্র।

🔴 পূর্বপক্ষ —

|

| করবীর মাহাত্ম্যের পাণ্ডুলিপি |

শ্রীকরবীরমাহাত্ম্যে -

নারদোবাচ॥

আদ্যং তু বৈষ্ণবং ক্ষেত্রং শক্ত্যাগমসমন্বিতম্।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং বারাণস্যা যবাধিকম্॥

শক্ত্যাগমসমন্বিত বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রই আদ্য, এই ক্ষেত্র বারাণসী অপেক্ষাও যবাধিক পরিমাণ শ্রেষ্ঠ।

উক্ত শ্লোকটি দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, করবীর রমাক্ষেত্রই।

🟢 সমাধান —

করবীর মাহাত্ম্যে বারংবার ভগবতী মহালক্ষ্মী চণ্ডিকাকে বিষ্ণুরূপিণী বলা হয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রমাণস্বরূপ —

শুধু তাইই নয়, মহালক্ষ্মীর একটি স্তোত্রে বলা হয়েছে,

ভুক্তিং মুক্তিং চ যা দাতুং সংস্থিতাং করবীরকে ।

শ্রীবিষ্ণুরূপিণীং বন্দে মহালক্ষ্মীং পরমেশ্বরীম্ ॥

আবার, প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে,

"সাক্ষাল্লক্ষ্মীস্বরূপেণ বিষ্ণুস্তত্রৈবসংস্থিতঃ "

লক্ষ্যণীয়, দেবীকে বারংবার "বিষ্ণুরূপিণী" বলা হয়েছে, বিষ্ণুপত্নী নহে। বিষ্ণুরূপিণী শব্দের অর্থ বিষ্ণুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা নারী, কিংবা বিষ্ণুর স্ত্রীরূপ।

বিশেষতঃ করবীর মাহাত্ম্যের এই পৃষ্ঠায় সরাসরি স্ত্রীরূপিণী বলা হয়েছে। বৈষ্ণব দর্শনের দিক দিয়ে, দেবী যদি একান্তই সিন্ধুজা রমা হতেন, তাহলে তাঁকে স্ত্রীরূপিণী বলা হতো না। একজন স্ত্রীকে খামোখা কেন "স্ত্রীরূপিণী" বলবে? বৈষ্ণব দর্শনের পুরুষ তত্ত্বের বিষ্ণুর নারীরূপ পরিগ্রহ করেছেন।

অগস্ত্যকৃত মহালক্ষ্মী স্তোত্রে মহালক্ষ্মীকে "শঙ্খচক্রগদাহস্তে" বলা হয়েছে, যা থেকে মহালক্ষ্মীদেবীর বৈষ্ণবীরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় । প্রসঙ্গত, এই স্তোত্রটি পদ্মপুরাণান্তর্গত করবীর মাহাত্ম্যে, শাক্তাগম উমাতন্ত্রের অথর্বণ সংহিতার উনবিংশতম পটলে, ভৃঙ্গিরিটি সংহিতায় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মহালক্ষ্মী বৈষ্ণবীমাতৃকার স্বরূপ। এখন প্রশ্ন বৈষ্ণবী মাতৃকার তত্ত্ব কি?

জয়দ্রথযামলের নবম পটলে, —

বৈষ্ণবী বিষ্ণুজননী হারকেয়ূরভূষণা । মহাবিভবসংযুক্তা পরমেশমুপাসতে ॥ ৩৯১ ॥

বৈষ্ণবী মাতৃকা হলেন বিষ্ণুদেবের জননী, তিনি হার,কেয়ূর আদি অলংকারে সজ্জিতা। প্রচণ্ড শক্তি সমন্বিতা দেবী পরমশিবের উপাসনা করেন।

দেবী আদ্যাশক্তিকে অনেকবারই বিষ্ণুরূপিণী বলা হয়েছে। বিষ্ণুরূপিণী অর্থ যদি এক্ষণে ভগবান বিষ্ণুর পত্নী হয়, তবে হংসরূপিণী অর্থ কি তবে হাঁসের স্ত্রী হবে ? 😂

ভীড়া মহাবিদ্যার মন্ত্রক্রমে দেবীকে হংসরূপিণী বলা হয়েছে যা সোহহং তত্ত্বের পরিচায়ক। বৈষ্ণবভাবাপন্ন জড়ব্রহ্মবাদী প্রথমে বিষ্ণুরূপিণী বলে বারংবার চেঁচিয়ে এখন রমাপারম্যের প্রলাপ বকছে। প্রাক্তন শাক্ত হওয়ার দরুণ শক্তিবিদ্বেষ পুরোমাত্রায় আছে। যাক্ সে কথা।

পূর্বপক্ষরাই একসময়, রমাকে শিবময়ী, শিবরূপিণী এবং বিষ্ণুকে শক্তিরূপ, উমারূপ বলেছেন। কিন্তু তাহলে করবীর মাহাত্ম্যের মহালক্ষ্মী যদি একান্তই রমা হন, তাহলে তো শিবরূপিণী হবার কথা, কিন্তু বারংবার যে বিষ্ণুরূপিণী পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ভৈরবী অষ্টোত্তর শতনামে দক্ষিণামূর্তিবল্লভাকে বিষ্ণুরূপিণী বলা হয়েছে,

বিধাতা বিফলা বেদ-রূপিণী বিষ্ণুরূপিণী ॥ ১১

শ্রীকালীবিলাসতন্ত্র ত্রয়োদশপটল : ভৈরবী অষ্টোত্তরশতনাম

যোগেশ্বরী সহস্রনামে অম্বাপুরনিবাসিনী যোগেশ্বরীর নামে বলা হয়েছে,

যোগিনী বিষ্ণুরূপা চ সর্বদেবর্ষিপূজিতা ॥ ১৪৮॥

শ্রীরুদ্রযামল উত্তরখণ্ড দেবীচরিত্র যোগেশ্বরীসহস্রনামস্তোত্র

বৈষ্ণবী বিষ্ণুরূপা চ বিষ্ণুমাতৃস্বরূপিণী ।

বিষ্ণুমায়া বিশালাক্ষী বিশালনয়নোজ্জ্বলা ॥ ৫৪॥

~ রুদ্রযামলাগম: দুর্গা সহস্রনাম

বিষ্ণুরূপিণীই যে বিষ্ণুর জননী, এক্ষেণে তা প্রতিপাদিত হয়।

বৈষ্ণবদের প্রাণাধিক প্রিয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পার্বতীকে বিষ্ণুরূপা বলা হয়েছে,

|

| ব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণ |

ভৃঙ্গিরিটি সংহিতাতেও ভগবান বিষ্ণুকে দুর্গাদেবীর পুং স্বরূপ বলা হয়েছে,

একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগকালে ।

ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা ॥ ৫২॥

ভৃঙ্গিরিটি সংহিতা : শিবকামাসুন্দরী সহস্রনামস্তোত্র

জড়ব্রহ্মবাদীরা সকল নারীসত্ত্বাতেই শক্তিত্ত্ব আরোপ করে শাক্ত সম্প্রদায়ের দর্শন, ভাবধারা কে নষ্ট করতে চাইছে। কিন্তু এটা অবশ্যই জানা উচিত, দেব্যুপনিষদ মতে শক্তির কোনো লিঙ্গ হয়না, পরমশিব ও পরাশক্তি উভয়েই পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বের ঊর্ধ্বে । তাই শাক্ত সম্প্রদায়ে সমস্ত দেবীই "পরাশক্তি" নন।

🔴পূর্বপক্ষ :—

প্রাধানিকরহস্যোক্তা মহালক্ষ্মী ও করবীরনিবাসিনী মহালক্ষ্মী এক হয়েও সর্বতোভাবে এক নন। একটি টেক্সট, অন্যটি লিভিং ট্রাডিশন। প্রাধানিকরহস্যোক্তাকে শাক্তাভিমানীগণ (ইচ্ছে করেই 'শাক্ত' বললাম না) নিজেদের 'সম্পত্তি' বলে দাবি করতেই পারেন, যদিও সেক্ষেত্রে দেবী দ্বিতীয়রহিতা কুমারী, শিবানী নন। কিন্তু করবীরনিবাসিনী কারও একার সম্পত্তি নন।

🟢সমাধান :—

করবীরপুর একান্তভাবেই শাক্তদের। শক্তিবিদ্বেষী (যাঁর প্রাক্তন শাক্ত হবার দরুন সে শক্তিদ্বেষী) জড়ব্রহ্মবাদী যতই বলুক, করবীর মাহাত্ম্য অনুযায়ী এটি "শক্ত্যাগমসমন্বিতম্"। এখানে পঞ্চরাত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র,বৈখনস্ আগম, জৈনাগম, বৌদ্ধাগম প্রভৃতি কিছুই চলবে না। হ্যাঁ তারা মন্দিরের বাইরে চেঁচাতেই পারেন দেবী অমুকের বউ, তমুকের বউ। কিন্তু গর্ভগৃহে শাক্তদের রাজত্বই চলবে। সিধা কথা।

আর, অতি মূর্খের ন্যায় বক্তব্য যে, "প্রাধানিকরহস্যোক্তা মহালক্ষ্মী ও করবীরনিবাসিনী মহালক্ষ্মী এক হয়েও সর্বতোভাবে এক নন।" কারণ,

১) সুরথের রাজধানী কোলাপুর ।

২) তাঁর কুলদেবী কোল্হাপুর মহালক্ষ্মী ই ।

৩) মেধামুনির মাধ্যমে তাঁর রাজধান্যাধিষ্ঠাত্রীর মহিমাই প্রকাশ পেয়েছে ।

দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়েই কোলানগরের উল্লেখ করা হয়েছে,

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ।

বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা ॥ ১.৫॥

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ ।

ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥ ১.৬॥

~দেবী মাহাত্ম্য : প্রথমোধ্যায়

বরিশালের ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বিরচিত চণ্ডীর "সাধন সমর" টীকা ও গোপাল চক্রবর্তী র "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকা অনুযায়ী, কোলানগরী সুরথ রাজার রাজধানী ।

শাক্তাচার্য শ্রীপাদ পঞ্চানন তর্করত্নের "দেবীভাষ্য" টীকা অনুযায়ী, কাশ্মীর প্রান্তদেশস্থ যবনজাতি (সম্ভবতঃ শক/কুষাণ) কোল্হাপুরকে আক্রমণ করেছিল ।

|

| দেবীমাহাত্ম্যের টীকা |

তাহলে এই শহরকে "বৈষ্ণবক্ষেত্র" বলার কারণ ?

বিষ্ণুকর্তৃক স্থাপিত বলে কাশী ও করবীরপুর উভয়কেই "বৈষ্ণবক্ষেত্র" বলা হয়েছে। এখানে বৈষ্ণবক্ষেত্র অর্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্র নয়। ভগবান বিষ্ণু এখানে কপালীশ্বর শিব ও মহালক্ষ্মী পার্বতীকে স্থাপন করেছিলেন।

শিব মহাপুরাণের কোটিরুদ্রসংহিতা এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য।

যথা নাসিক পঞ্চবটী মাহাত্ম্যে —

শিব মহাপুরাণে স্পষ্টতই লেখা আছে যে ভগবান বিষ্ণু তপস্যাপূর্বক কাশীতে পরমশিবকে স্থাপন করেছিলেন। তাই সেটিও বৈষ্ণবক্ষেত্র।

|

| গর্গসংহিতা: মথুরাখণ্ড : অধ্যায় ২৪ |

|

| মহাভারত : সভাপর্ব : অধ্যায় ৩৮ |

.jpeg)

Comments

Post a Comment